全国猪料、禽料、反刍料、水产料产量排行榜出炉

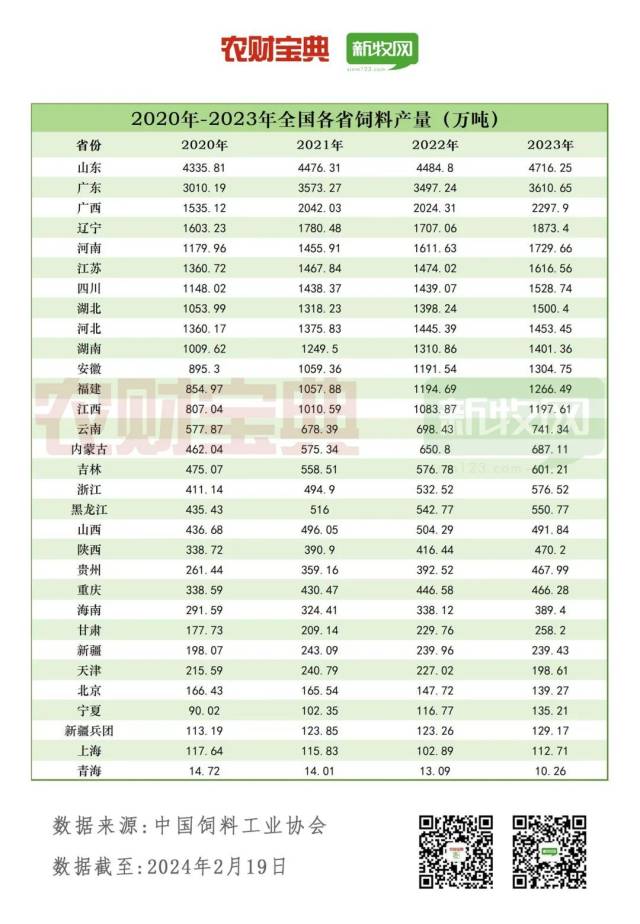

近日,中国饲料工业协会披露去年全国饲料工业发展情况。产料产量2023年,排行全国工业饲料总产量达3.22亿吨,榜出同比增长6.6%;全国10万吨以上规模饲料厂达1050家,全国禽料比上年增加103家。

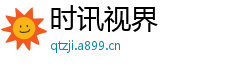

与2022年相比,j9去年饲料总产量超1000万吨的省份依然为山东、广东、广西、辽宁、河南、江苏、四川、湖北、河北、湖南、安徽、福建、江西13省(区)。分品种看,广东包揽猪料和水产料产量第一,山东在肉禽料版块遥遥领先,反刍料的主力是内蒙古,河北和湖北是蛋禽料生力军。

全国饲料年产量达3.22亿吨

2023年,全国饲料工业总产值达14018.3亿元,同比增长6.5%。其中,饲料产品产值为12721.1亿元,同比增长7.7%;饲料添加剂产品产值为1223.4亿元,同比下降3.5%。

非瘟发生以来,饲料工业的集中度进一步提升,去年全国年产量超10万吨的规模饲料厂数量首次突破1000家。在这种背景下,全价料需求持续上涨。

记者统计发现,2019年-2023年,全国饲料总产量从2.29亿吨增长至3.22亿吨,增长率达40.54%。其中配合饲料从2.1亿吨增长至2.99亿吨,增长率达42.23%。

在饲料产业拉动下,饲料添加剂产品保持小幅增长的趋势。2019年-2023年,全国饲料添加剂产品总量从1199万吨增长至1506万吨,增长率达25.6%。

广西与河南发展势头强劲

2023年,全国饲料年产量超1000万吨的省(区)合计13个,与2022年持平。其中,山东、广东、广西分别以4716.25万吨、3610.65万吨和2297.9万吨的体量蝉联前三。

相较2020年,2023年全国饲料产量TOP10省份的排位发生显著变化。四年间,广西地区增长最猛,饲料年产量增长762.78万吨,从原来的第四闯进前三;河南的增速同样显著,饲料年产量增长549.7万吨,从原来的全国第七上升至全国第五。

总体而言,全国有25个省份和新疆生产建设兵团饲料产量较2022年增长,其中贵州、宁夏、海南、广西、陕西、甘肃、江西等7个省份增幅超10%。

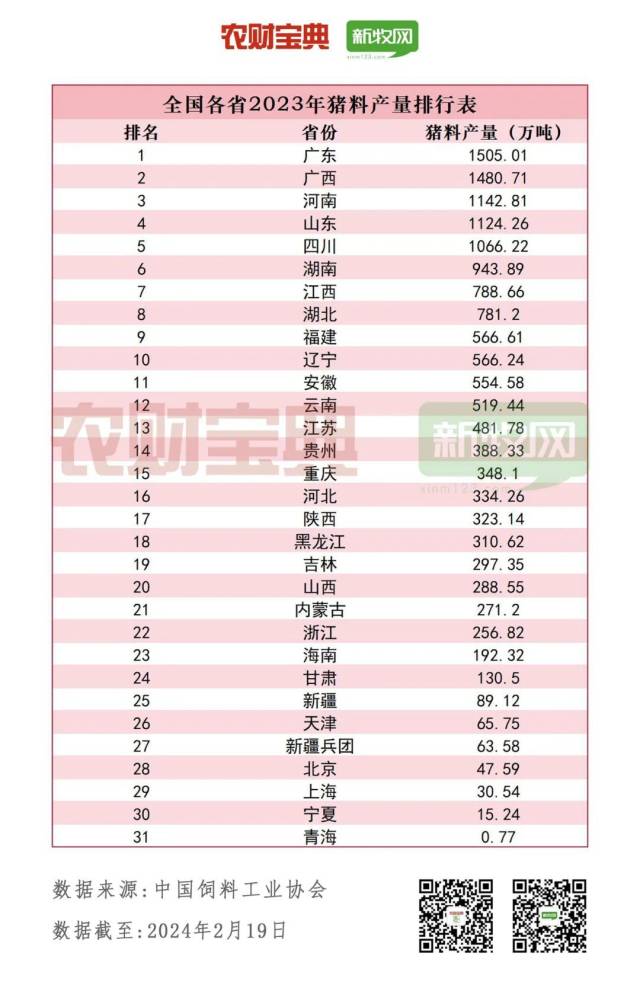

猪料:广东、广西、河南、山东和四川为第一梯队

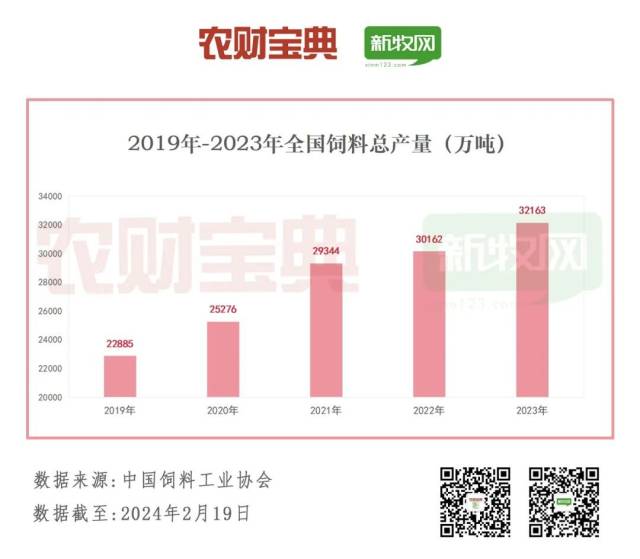

分养殖动物品种看,猪料需求的快速增长是近年饲料产量增长的主要原因。

2023年,全国猪料产量达1.5亿吨,同比增长10%。具体而言,猪料在全国的分布可以分为3个梯队。

广东、广西、河南、山东、四川5省(区)年产量超1000万吨,为第一梯队;

湖南、江西、湖北、福建等17省(区)年产量超200万吨,为第二梯队;

海南、甘肃、新疆等9个地区年产量低于200万吨,为第三梯队。

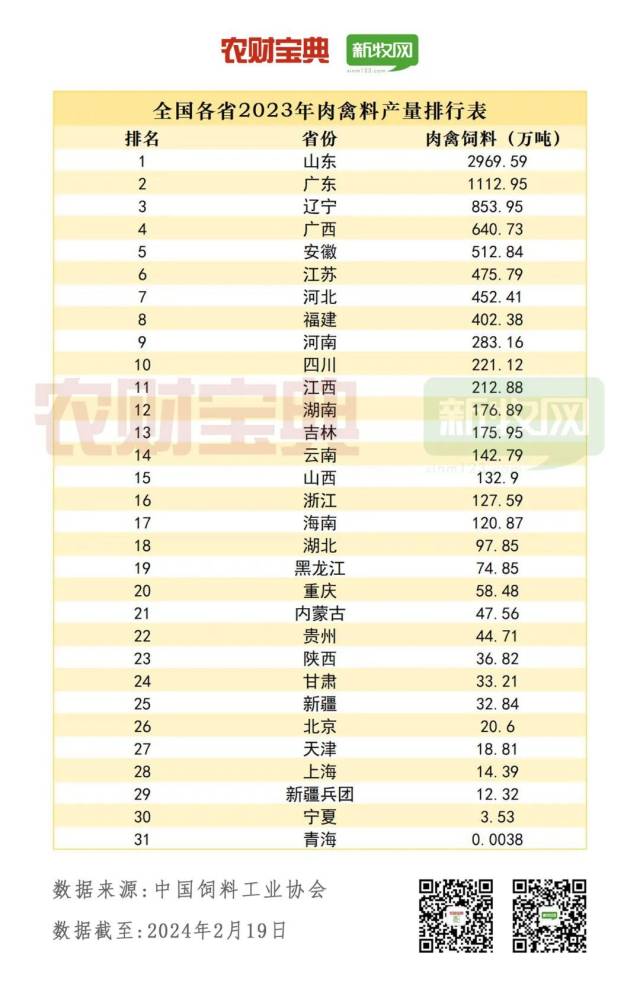

禽料:山东、广东、河北和湖北为生产主力

2023年全国肉禽料、蛋禽料产量分别为9511万吨、3274万吨,同比增速分别为7%和2%。

肉禽料可分三大梯队。

山东、广东年产量超1000万吨,为第一梯队;

辽宁、广西、安徽、江苏、河北、福建、河南、四川、江西9省(区)年产量超200万吨,为第二梯队;

湖南、吉林、云南、山西等20个地区年产量低于200万吨,为第三梯队。

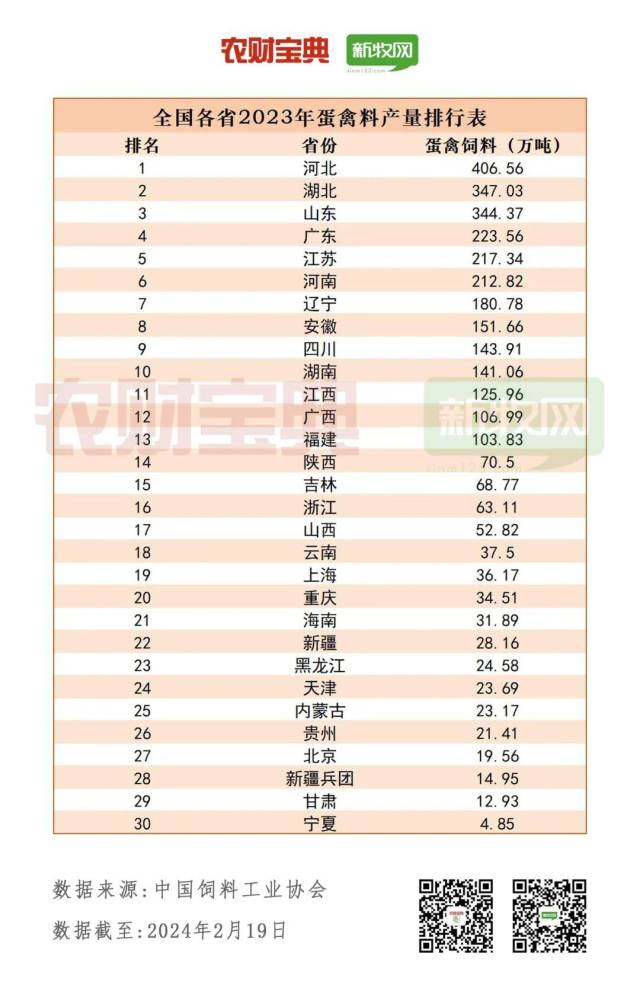

蛋禽料生产以北方地区为主。

位居蛋禽料生产量前三的省份为河北、湖北和山东,三者年产量分别为406.56万吨、347.03万吨和344.37万吨。

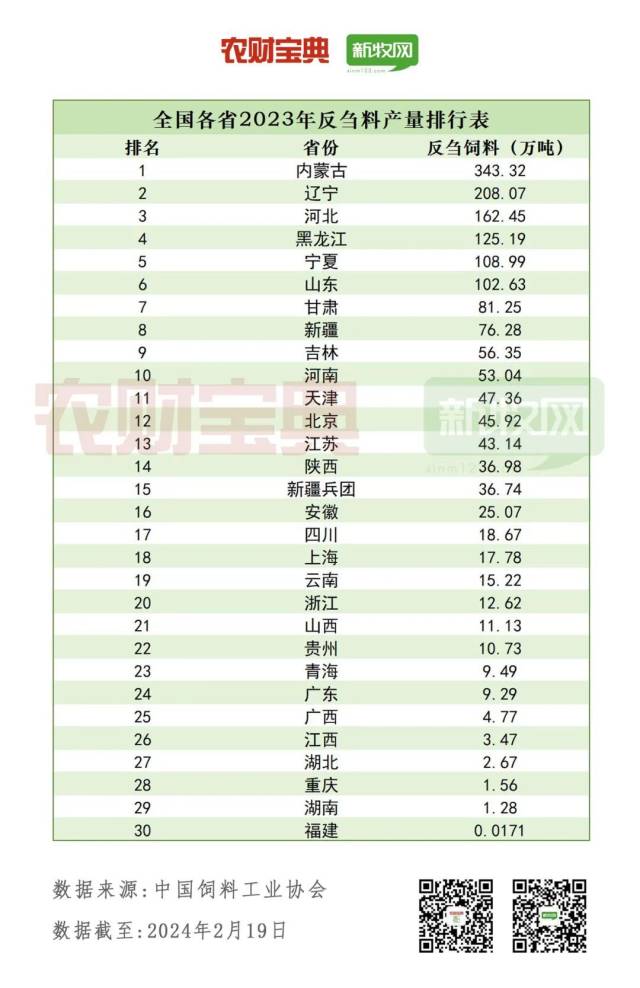

反刍料:内蒙古、辽宁与河北位居前三

2023年全国反刍料产量为1671万吨,同比增长3%。

反刍料主产区为西北、东北及华北地区。

其中,内蒙古、辽宁与河北位居前三,三者年产量分别为343.32万吨、208.07万吨和162.45万吨。

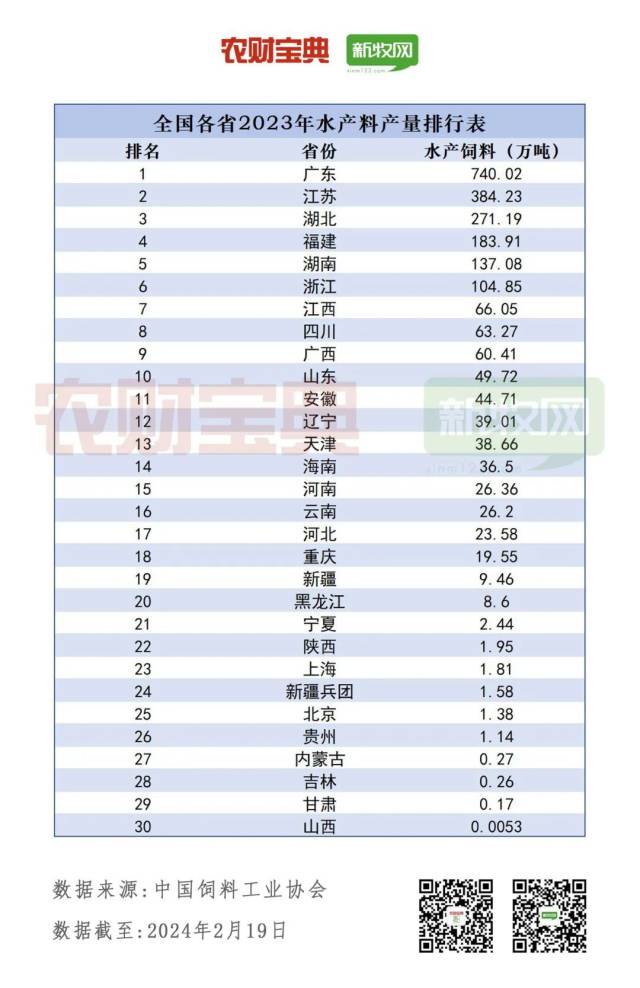

水产料:广东、江苏和湖北领跑

去年全国水产料产量达2344万吨,较上年有所下降,同比下降5%。

水产料以广东、江苏及湖北为代表,其中广东是水产料的主力军,年产量达740.02万吨。

当前,各大饲企十分重视水产料与反刍料的开发,看好两者未来的市场前景。从长远来看,尽管两者体量近年有所波动,但其规模化程度仍然较低,后续可能成为大集团抢占饲料市场的关键。

【作者】刘鑫

【来源】南方农村报

- ·税收征管法(修订稿)今起公开征求意见 这些与你有关→

- ·看五年城市变化 话美好生活愿景

- ·集委员之智举政协之力 开展“我为脱贫攻坚做件事”活动

- ·“中国社会扶贫网”上线工作全面启动啦!

- ·4月7日,中国海警舰艇编队在我钓鱼岛领海巡航

- ·“宽进严管”结合 促进企业诚信自律

- ·广东省外语艺术职业学院青帆实际队队员旋里睁开社会实际行动

- ·返程高峰来临 有效避堵这样走

- ·梅州视觉丨夏日梅州 邂逅鸟趣

- ·2024年梅州市中小学招生以及学籍规画使命若何睁开?这场团聚清晰了

- ·心无旁骛治病救人 同心协力默默奉献

- ·2024年梅州大堤防洪度汛及清静规画培训班举行

- ·中国社会科学院公共政策研究中心被正式撤销

- ·加大剧目引进力度 满足市民文化需求

- ·专业指引方向 热心温暖人心

- ·节日不“打烊” 坚守显担当!“五一”假期我市各行各业一线职员坚守岗位